Introduction « Le danger, c’est la délectation esthétique1 », avertit Marcel Duchamp dans un entretien accordé à Otto Hahn pour L’Express, le 23 juillet 1964. Par délectation esthétique, il faut comprendre l’immédiateté sensuelle des œuvres d’art, le spectacle qu’elles offrent au spectateur venu les contempler. C’est là effectivement un danger : parce que l’expérience promise par les œuvres pourrait nous laisser croire qu’elle dépend de leurs seules qualités sensibles. Le jaune légèrement acidulé venant animer le mauve d’un tableau de Fragonard, l’acoustique étouffée d’une installation en feutre de Joseph Beuys, les jeux de reflets et de transparence sur les pare-brises de voiture dans les films d’Abbas Kiarostami, toutes ces productions humaines nous procurent des sensations auxquelles nous n’aurions peut-être jamais pu avoir accès – avec cette acuité – sans l’art. On en viendrait vite à la conclusion que ce type d’attention strictement sensorielle est permis par les œuvres d’art ; et peut-être même serait-ce à cela qu’on les reconnaît.

Pourtant, note le philosophe étasunien Arthur Danto, qui aime à rappeler la mise en garde de Duchamp, « voir quelque chose comme de l’art requiert quelque chose que l’œil ne peut apercevoir2 ». Ce que montre l’œuvre ne suffit pas à dire ce qu’elle est. Toute l’expérience de l’art ne se jouerait donc pas dans la sensation parce que ces sensations si particulières ne sont qu’une partie de la réalité perceptible de l’œuvre d’art : ce qui détermine avant tout cette expérience et qui assigne insensiblement aux œuvres d’art leur statut relève d’une autre partie qu’il qualifie d’« atmosphère de théorie artistique ». La perception d’une œuvre dépasse donc ses seules propriétés visuelles ou autres selon Danto, elle engage une connaissance ou un « discours des raisons » qui fait que ce qui se trouve mis en valeur, dans le musée ou la galerie, est bien de l’art.

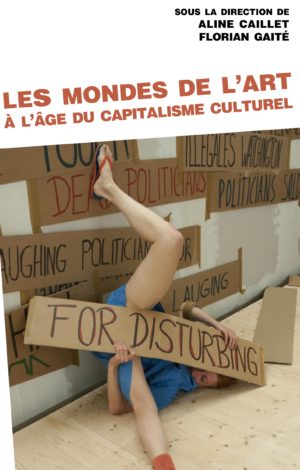

Par répercussion, ou peut-être par habitude culturelle, cette « atmosphère » enveloppe également le public, qui sait d’une certaine façon où il met les pieds quand il pénètre dans un lieu d’art. Le public a conscience de « faire partie du public », et de ce que cela implique. Ainsi, en tant que spectateur, on sait quels lieux abritent des œuvres d’art. Plus important, on sait avant même de les voir comment se comporter devant elles. On s’attend à les repérer dans l’espace grâce à la façon dont elles sont éclairées, à la position qu’elles occupent contre le mur ou sur un socle ; on s’apprête à se tenir silencieux si un événement se produit dans la galerie, en situation d’écoute face à un environnement ou un objet sonore. On va bien sûr ne toucher à rien, sauf à y être explicitement invité par un agent, un acteur institutionnel appartenant à ce « monde de l’art » dans lequel on vient de pénétrer. Face aux œuvres, la différence entre les acteurs institutionnels les plus importants de ce « monde de l’art » et les autres usagers est que les premiers savent comment une chose s’est vue décerner le statut d’œuvre d’art, tandis que les autres ne peuvent que le recevoir comme tel de plus ou moins bonne grâce. Le recevoir et non le percevoir, car il y a toujours dans le procès d’assignation au domaine artistique, ou d’homologation auquel participe le public, une marge d’erreur liée à la perception. L’apparence de l’œuvre ne suffit donc pas à en fixer le statut, l’apparence ne fait pas autorité et peut bien au contraire être la source de malentendus.

Des exemples existent de bévues parfois commises au sein même des lieux d’art. En 2014, une employée en charge de la propreté a détruit une œuvre estimée à 11 000 € qui jonchait le sol d’une galerie d’art italienne3, la prenant pour un tas de détritus et s’en étant débarrassé en conséquence. Ce type d’incident est souvent évoqué dans les médias avec condescendance, qu’il s’agisse de s’amuser des lacunes culturelles du personnel travaillant sans le savoir au contact d’œuvres, ou de la situation d’une œuvre d’art prise au piège de cette revendication de revêtir les apparences du non-art, quand il ne s’agit pas d’applaudir le geste malheureux de l’employée exprimant dans sa bonne foi le verdict sans appel d’un procès en nullité de l’art contemporain.

Il est en tout cas intéressant de voir la prégnance de cette part de conscience institutionnelle mais aussi une longue tradition de théorie de l’art qui entre en compte dans l’appréhension des œuvres de notre temps : notre attitude vis-à-vis de ces productions semble supposer une décision classificatoire – œuvre ou pas œuvre ? – rendue malaisée par les développements erratiques de l’art contemporain. Sur ce point, spectateurs et chercheurs en sciences de l’art semblent donc en proie aux mêmes questionnements. Le débat a fait rage parmi les spécialistes quant à savoir si c’est l’expérience qui décide rationnellement du caractère artistique d’une proposition ou bien, au contraire, si une telle expérience n’est réellement possible qu’après que l’œuvre a été validée par une communauté d’experts suivant un cadre conceptuel élaboré au fil du temps. Difficilement départageables, ces deux postulations déterminent surtout pour le philosophe Rainer Rochlitz des « stratégies théoriques en esthétique4 », puisque l’enjeu de la discussion est de comprendre la nature de la relation entre art et expérience.

La première postulation, celle qui fait de l’expérience du créateur la mesure de l’art, est qualifiée par Rochlitz d’analytique. Elle présente l’intérêt d’examiner les propositions artistiques d’un point de vue descriptif et donc objectif qui est celui du langage, réduisant ainsi les visions normatives sur l’art au rang de jugements de valeur n’engageant que ceux qui les profèrent, fussent-ils des experts. Cette position est forte car elle n’est pas mise en défaut par le développement de formes nouvelles : un artiste porteur d’une vision originale et peut-être choquante pour ses contemporains n’a pas besoin de correspondre à leurs attentes pour porter la revendication « je suis un artiste », car l’énoncé peut être jugé légitime par quelques-uns dans l’attente d’une postérité potentielle5.

L’autre postulation est qualifiée de synthétique, car il s’agit de définir en quoi une classe d’objets au sens large peut se rapporter au concept d’art, et ainsi en infléchir notre compréhension. C’est un cadre de rationalité établi au moyen de critères éloignés de la question de l’expérience, qui est ici fixé à partir d’un socle mettant en jeu des valeurs, des connaissances, une conscience historique. De la sorte, cette stratégie se montre capable d’opérer des distinctions et des hiérarchies en termes de qualité et d’importance que la tendance analytique se condamne à ne pas voir. Pour l’esthétique analytique, il ne serait pas pertinent de considérer qu’un individu est meilleur artiste qu’un autre, toute hiérarchie de cet ordre relevant des préférences de chacun. Néanmoins il semble légitime de tenir certains artistes comme plus importants que d’autres, qu’ils aient été plus influents à leur époque ou porteurs d’une valeur supérieure aux yeux d’acteurs eux-mêmes prescripteurs en matière d’art. La notion de « maître » ou celle de « génie » indique en tout cas que l’histoire de l’art s’est construite autour de quelques figures suscitant une telle admiration qu’elle se ressent encore aujourd’hui.

« Le danger, c’est la délectation esthétique6 » : la mise en garde de Duchamp et la compréhension de la composante théorique du phénomène artistique par Danto motivent conjointement l’étude qu’il s’agit d’engager ici sur le Land Art étasunien. Forme d’art contemporain qui investit l’espace extérieur, le Land Art ne peut se laisser décrire par les moyens classiques qui sont en définitive ceux de la sémiotique : d’une certaine manière, on va le voir, il résiste à cette façon de regarder les objets, laquelle revient toujours à réduire ceux-ci à leur seule apparence. Or, la façon dont travaillent les artistes du Land Art vient bousculer les catégories par lesquelles le discours critique et philosophique se saisit de l’art. Le Land Art réclame pour sa compréhension de repenser l’atmosphère de théorie artistique qui nous enveloppait jusque-là, parce qu’il se déploie dans un espace plus large.

Les démarches d’artistes que nous allons suivre échappent aux conventions de l’exposition en même temps qu’elles échappent au circuit classique de l’art ancré au cœur des grands centres urbains modernes. Aux États-Unis, de jeunes artistes investissent des lieux qui constituent dans l’imaginaire collectif des « taches aveugles dans la vision culturelle7 », comme le souligne l’historienne de l’art Ann Reynolds. Avant les années 1960, les villes étasuniennes autres que Los Angeles, Chicago et New York ne sont pas vraiment investies par les artistes, et presque indignes de leur intérêt. Mais voilà que de jeunes plasticiens interrogent de façon pratique la séparation entre le centre et la périphérie, l’essentiel et l’accessoire, la matière et la documentation. Ils se mettent à envisager différemment la fabrication des œuvres, créent dans des espaces isolés de ceux fréquentés par le Gotha new-yorkais et abandonnent sur place ce qu’ils ont fait. Ils creusent dans la glace des formes éphémères dont il ne restera en quelques instants plus rien si ce n’est une captation photographique ; ils investissent des paysages lunaires du sud ou de l’ouest étasunien marqués par la disparition des eaux tels que Mono Lake, Mirage Dry Lake, Tecovas Lake, Massacre Dry Lake, etc. Paradoxalement, ils ne sont pas réfractaires à l’idée d’exposer leurs travaux, mais ils sapent le principe même de l’exposition en montrant des objets, des prélèvements ou des documents pouvant difficilement suffire à se représenter à proprement parler ce qu’est leur œuvre.

Cet ouvrage se propose d’analyser les profonds changements de paradigme que ce type de pratiques opère dans notre compréhension de ce qu’est une œuvre d’art. C’est peut-être ce travail de sape qui explique qu’on les affuble du titre de « postmodernes », dont il conviendrait de discuter les implications sur le plan théorique. Mais précisément, l’inscription de la démarche de ces artistes singuliers dans le champ théorique ne va pas sans poser quelques problèmes de méthode puisque leur simple description ramène inévitablement à ces stratégies théoriques en esthétique rappelées par Rochlitz.

Faut-il en effet étudier le Land Art en esthéticien analytique et considérer empiriquement la matérialité des œuvres au sein de leur dispositif ; ou bien opérer de façon synthétique et voir les déplacements effectués sur le plan normatif en termes de démarche poïétique, par exemple en cherchant à mieux comprendre le statut des éléments matériels utilisés par les artistes, que ce soient des photos8, des vidéos, des plans, ou bien des échantillons de roches provenant d’un site choisi ?

La recherche actuelle en esthétique semble privilégier une troisième voie, qualifiée de « pragmatiste », qui repose sur le postulat simple et parfaitement valable selon lequel penser un objet, ce serait penser l’expérience que l’on a de l’objet, c’est-à-dire dans son corps de spectateur, et non pas dans le langage, à l’instar des analytiques. Il s’agit en définitive de qualifier les choses en portant l’attention sur leurs effets pratiques. La difficulté sur le plan philosophique résiderait donc ici dans la nature de l’expérience faite. S’agirait-il d’une expérience esthétique, comme il nous arrive à tous d’en faire devant un spectacle dont on goûte les qualités et qui nous procure du plaisir, ou bien d’une expérience artistique, c’est-à-dire une expérience supposée spécifique face au caractère artistique d’une création humaine ? Le cas échéant, qu’est-ce qui confère ce caractère artistique à l’artefact visé produisant sur nous telle ou telle sensation ? Ces questions font l’objet de débats et d’un grand nombre de publications qui touchent notamment à la définition de l’art. Il ne va pas s’agir ici de l’alimenter et de qualifier ce que désigne exactement « art » dans l’appellation Land Art. Tout au contraire, ce qui est intéressant avec le Land Art tient à son caractère artistique tout à fait acquis. Il ne se trouve aujourd’hui personne pour contester que ce soit de l’art au sens traditionnel, comme cela s’est vu par exemple avec le street art.

La question du Land Art a été particulièrement bien théorisée depuis les travaux de John Beardsley aux États-Unis au milieu des années 1970 à ceux plus récents de Suzaan Boettger9. La recherche française n’est pas en reste puisque le philosophe de l’art Gilles A. Tiberghien a contribué de façon décisive à dessiner les contours du Land Art, à la fois en analysant les enjeux de cette mouvance sur le plan historique et philosophique mais aussi en allant à la rencontre des artistes eux-mêmes, ce qui lui a permis de recueillir bon nombre de documents de grande qualité qui n’étaient pas jusque-là promis à la publication et auxquels on peut accéder dans son ouvrage majeur, Land Art, réédité en 2012. Enfin, concentrant son analyse sur les seuls acteurs étasuniens du mouvement, l’ouvrage de l’historienne de l’art Larisa Dryansky, consacré à l’usage de la cartographie10 dans l’art de la fin du xxe siècle, permet de comprendre l’intelligence des landartistes sur la question du point de vue.

La raison pour laquelle le Land Art, une mouvance qui a une cinquantaine d’années, est beaucoup étudié et, d’une certaine façon, toujours actuel s’explique par la façon dont il croise un champ de recherche très prisé aujourd’hui, celui du document et des formes documentaires. Or, dans le Land Art, la question de la documentation est centrale parce qu’elle permet aux artistes qui y ont recours de « pallier l’absence ou l’état lacunaire d’une œuvre, en proposant une représentation de l’état original de cette dernière ou d’une de ses versions11 ». Cette utilisation de la documentation a motivé une nouvelle approche de l’œuvre d’art qui converge avec l’essor de l’art conceptuel12 : dans ce type d’art, on ne pouvait plus accéder innocemment à un artefact achevé et présenté dans un état de perfection. En outre, on pouvait considérer la photographie de sculpture ou toute captation, non plus comme une perte de l’aura de l’œuvre diagnostiquée dans les années 1930 par Walter Benjamin13, mais comme une façon parmi d’autres d’appréhender une production hors de son site propre.

De fait, dès le début de la mouvance en 1969, les sculptures Land Art se sont étendues sur un autre espace que celui, physique, dans lequel elles se sont inscrites, pour investir l’image. Le cameraman allemand Gerry Schum a détecté le changement de paradigme relatif à l’exposition de ces œuvres en imaginant la création d’une galerie télévisuelle (la Fernsehgalerie en 1968) qui exposerait le travail des artistes, non pas dans un lieu dédié à l’art mais directement à la télévision. Avec l’accord et la contribution des artistes Richard Long, Barry Flanagan, Dennis Oppenheim, Robert Smithson, Jan Dibbets, Micheal Heizer, Walter de Maria et Marinus Boezem, il a mis au point un programme de 38 minutes diffusé le soir du 15 avril 1969 sur une chaîne berlinoise. L’émission, sans aucun discours d’introduction ou de commentaire, montrait des œuvres que l’on ne peut pas voir d’une autre façon que via la captation vidéo. Schum lui-même a déclaré :

L’exposition télévisuelle Land Art n’est pas un documentaire sur un événement artistique qui se déroule en dehors du temps et du lieu d’exposition… Les objets artistiques et les idées n’existent qu’à l’instant de l’émission. […] Il n’est montré nul objet artistique au sens traditionnel, que l’on peut acheter et emporter chez soi14.

Le Land Art, à l’instar d’autres initiatives artistiques telles que le body art ou le mail art, ouvrait ainsi une brèche dans la façon de fabriquer et d’apprécier les œuvres qui a justifié que l’on parle bien plus tard de « tournant documentaire15 » de l’art contemporain. En effet, Schum estime que son programme télévisuel n’est pas un documentaire, au sens où il ne présente pas un programme didactique qui renseigne sur une pratique artistique vivante en-dehors du regard produit par la caméra. Au contraire, les images produites forment un « document » qui constitue le seul accès à un type de création conçue spécifiquement pour être captée par la caméra et que l’on ne peut effectivement pas emporter chez soi. Il s’agit bien là d’un « tournant » dans la mesure où l’on ne peut dorénavant plus penser l’art et le documentaire dans une opposition aussi tranchée que celle voulue par Benjamin, ou différemment par les critiques d’art modernistes tels que Clement Greenberg16.

Il ne s’agit donc pas d’étudier le Land Art en tant que tel, puisque la chose est très bien faite dans la littérature critique existante, mais d’analyser un Land Art plus personnel, sensible même, redessiné à partir d’expériences esthétiques façonnées à la rencontre d’œuvres in situ. Comme l’exemplifie Tiberghien dans un ouvrage récent17, approcher le Land Art demande une implication telle que le discours scientifique est appelé à se fondre avec le récit de voyage à la première personne. C’est ainsi que ce chercheur porte un regard presque cinématographique sur un mouvement qui n’a jamais été un mouvement et dont les figures principales sont approchées sur le mode de la rencontre.

L’enjeu essentiel lié au regard du chercheur/voyageur est la perception du phénomène artistique dans des espaces réputés extérieurs au monde de l’art. Le Land Art est aujourd’hui très étudié parce qu’il détermine un point à partir duquel on peut comprendre comment les lignes ont bougé, comment les paramètres de l’artistique ont été modifiés pour donner à voir et à penser tout à la fois. Or, l’articulation entre la démarche individuelle des artistes et l’environnement critique qui accompagne leur création nous donne accès à des paysages théoriques, c’est-à-dire des moyens de percer les mécanismes à la fois sémiotiques et conceptuels qui ont contribué à la reconnaissance de cette mouvance. Parcourir ces paysages théoriques du Land Art, dans la complexité de leurs enjeux, nécessite donc de circuler dans les types de discours produits par les acteurs qui ont donné vie à cette manière de faire de l’art. Confrontés les uns aux autres, ces discours permettent de cerner notre objet en adoptant la position, tantôt de l’esthéticien et du spectateur face aux œuvres, tantôt du critique d’art, ou encore de l’artiste.

Ce parcours critique alliant déplacement et réflexion compose bien des « paysages », au sens où ce terme de peinture désigne les espaces divers contemplés par l’esthète comme ceux que l’artiste peut choisir d’investir in situ ou bien transposer in visu en espace figuré18. Mais pour exister artistiquement, l’espace doit aussi trouver sa limite, son cadre. C’est la leçon que Jacques Derrida retient de l’art, et de la peinture en particulier, face à laquelle il trouve le discours philosophique « toujours niais19 » ou « en situation de bavardage », au mieux « inégal ». Par conséquent, sa stratégie pour tenter, malgré tout, de dire quelque chose de la peinture consiste à épouser par le discours la forme du cadre : « Disons que pour m’en tenir au cadre, à la limite, j’écris ici quatre fois autour de la peinture20. » Ces quatre fois dans son livre sont l’occasion de quatre méditations sur la pensée de l’art d’un philosophe antérieur (Platon, Kant, Hegel, Heidegger).

En empruntant à Derrida cette stratégie consistant à approcher l’art par le contour, l’objectif de la première partie est de décrire comment la répartition entre centre et périphérie dans l’expérience esthétique du spectateur modifie le statut des éléments qu’il pense faire partie intégrante des œuvres. En l’espèce, il faut voir que la sculpture in situ est tout autant l’œuvre que les documents ou prélèvements divers qui se trouvent en situation d’exposition dans le musée ou la galerie. Or, ce rapport d’équivalence entre matière et image, que Smithson qualifie pour sa part de « dialectique », ne va pas de soi, notamment quand il s’agit d’art éphémère.

La deuxième partie, sous le titre « Antimodernisme », revient sur la genèse théorique et surtout critique d’une telle équivalence et discute la place de la French theory dans les débats qui ont accompagné l’apparition du Land Art. Enfin, la troisième partie, plus proche de questions poïétiques, c’est-à-dire de l’expérience de l’artiste entourant la création plastique, examine la façon dont les œuvres se constituent presque d’elles-mêmes. En effet, tout se passe comme si l’artiste était le premier spectateur de son œuvre, puisque celle-ci connaît à ses yeux une existence spontanée. Ce renversement pour le moins inattendu n’est évidemment pas sans incidence sur la façon dont elles se donnent à voir pour le spectateur. Cela conduit les artistes à investir la production documentaire d’une dignité nouvelle, parfois ambiguë, par laquelle se dessine une nouvelle posture artistique : le retrait de la posture de créateur. À la place de cet imaginaire démiurgique, le landartiste arpente, avec un regard neuf, toutes sortes de territoires dont les caractéristiques diverses (plastiques, culturelles, géopolitiques) le frappent ; il prend, si nécessaire, de la hauteur et réforme son regard. Il nous invite en définitive à l’accompagner, prendre la route à notre tour, pour avoir l’occasion de nous laisser surprendre par tous ces objets qui ne pouvaient pas attirer l’attention quand son atelier possédait encore des murs.