Katia Légeret

Introduction

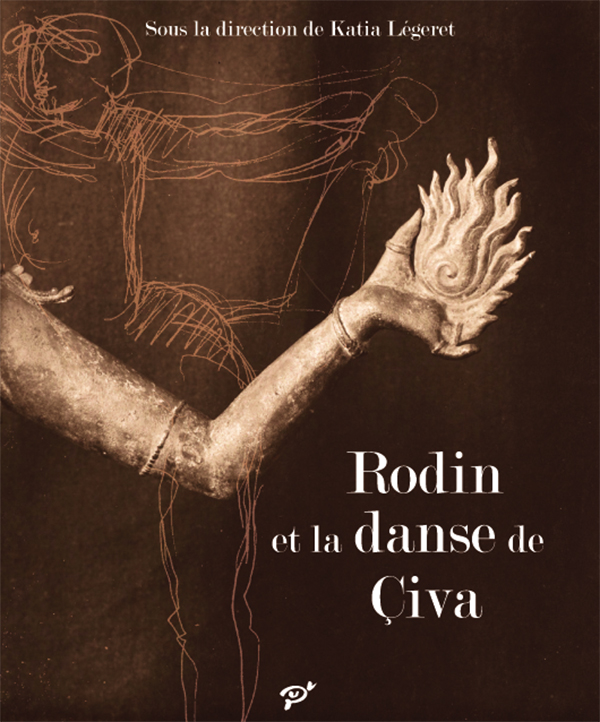

En 1911, à l’apogée de sa célébrité, Rodin reçoit vingt-sept photographies de sculptures en bronze, prises en Inde du Sud, au musée de Chennai. Il s’agit du dieu de la danse Çiva sous sa forme de naṭarāja, « Roi des danseurs et des acteurs ». Ces clichés viennent de Victor Goloubeff 1, un archéologue russe, qui dirige la revue Ars Asiatica à Paris. Il demande à Rodin d’écrire un texte sur ces bronzes. Rodin rédige alors quelques pages, sous la forme de fragments poétiques.Ils seront publiés après sa mort en 1921 sous le titre La Danse de Çiva 2, dans le troisième numéro d’Ars Asiatica 3. La découverte et la connaissance de ces fragments par les lecteurs français se révéleront comme suspendues dans le temps – plus que délaissées – alors qu’il s’agit de l’un des rares textes de Rodin sur la danse : ces bronzes indiens l’intéressent en ce qu’ils expriment la danse. La réédition tardive de ce texte en 1998 s’est faite très discrètement, sans les photographies des sculptures du Çiva 4.

L’originalité de l’écriture de ce texte tient au fait qu’elle se fonde sur deux arts que Rodin ne connaît pas, puisqu’il n’a jamais vu en réalité ni ces sculptures indiennes, ni les chorégraphies qu’elles suggèrent aux Hindous depuis des siècles. Cette posture de danse du dieu Çiva est intégrée dans les répertoires traditionnels des acteurs-danseurs indiens avec cent huit variations différentes (les karaṇa) et plus particulièrement dans les compositions qui mettent en scène les mythes cosmogoniques. Auguste Rodin n’a pu les découvrir puisque le premier spectacle de style traditionnel présenté par une troupe de l’Inde a lieu en 1938 à Paris, dans le style bharata-nāṭyam, sous la direction du célèbre danseur Ram Gopal. Comment un sculpteur d’une telle notoriété peut-il devenir le poète d’une danse qui lui est inconnue ? Pourquoi donne-t-il autant d’importance à la fin de sa vie à cette relation particulière entre la danse, la sculpture et la poésie ?

Cultivant sans cesse son intérêt pour la danse, Rodin a eu l’occasion de découvrir à Paris deux styles d’Extrême-Orient, profondément inspirés des théâtres dansés de l’Inde : celui des danseuses javanaises en 1889 à l’Exposition universelle, puis un spectacle du Cambodge en 1906, également présenté à l’Exposition coloniale de Marseille. Les Javanaises étaient des danseuses officielles attachées à la cour de leur pays, interprétant le répertoire propre au corps de ballet du sultan de Solo 5. Rodin les dessine très peu. Il fait en revanche cent cinquante dessins des Cambodgiennes qui étaient des artistes de la cour du roi Sisowath et s’exclame : « Elles sont au-delà de la beauté que nous pouvons, ou que j’ai pu saisir 6. » À part cet authentique spectacle, Rodin se fera plus tard une certaine idée « exotique » de la danse indienne par ses relations avec la danseuse Dourga dite « l’Hindoue ». Cette artiste est, dans le milieu du music-hall français, l’une des rares à être originaire d’Extrême-Orient et à conduire une carrière aussi fulgurante.

Quelles relations Rodin tisse-t-il entre ces danses dites exotiques, la sculpture indienne et sa propre sculpture ? En quoi cette idée d’une danse cosmique que l’acteur-danseur incarne 7 se rapproche-t-elle de la place qu’il donnera dans son art à la vie, « cette chose qui vous pénètre en tous sens » et à la nature, « ravissement perpétuel, enivrement éperdu » 8 ?

Sa vision poétique repose sur des photographies du dieu sculpté et non sur la présence de danseurs. L’art photographique est limité car il fige en un quarantième de seconde un geste en pleine action, au lieu de dérouler ou de suggérer, comme le fait sa sculpture, ses trajets successifs possibles dans l’espace. Rodin montre par exemple comment les clichés de son Saint Jean-Baptiste (1878) font croire à un homme sautant à cloche-pied, alors qu’il a sculpté la mobilité continue de la marche, le « mouvement en tant que transition d’une attitude à une autre », glissement insensible entre « une partie de ce qui fut » et la découverte partielle de « ce qui va être » 9. Comment de ce fait peut-il analyser le corps dansant du dieu Çiva à partir de simples reproductions photographiques ?

Une clé nous sera donnée dans son texte sur Çiva, lorsqu’il compare un geste de ce bronze avec celui de la Vénus de Médicis, dont il possède une copie dans son atelier. Il ne s’agit pas d’établir une correspondance entre deux statues antiques mais de mentionner la méthode d’observation qu’il renouvelle chaque fois qu’il cherche une inspiration. En effet, dans ses entretiens avec Paul Gsell, il précise que l’action de promener longuement le faisceau d’une lampe électrique sur tous les détails d’un corps sculpté semble transformer le minéral en chair vivante et fait surgir les formes comme « des saillies des volumes intérieurs ». Grâce à cette « prodigieuse symphonie en blanc et noir », un mouvement dansant est créé par la main de Rodin tandis qu’il tient la source d’éclairage. Celle-ci donne à voir des « passages si finement estompés qu’ils semblent se dissoudre dans l’air ». La danse paraît devenir inhérente à la sculpture. Elle se définit par un agencement de plusieurs genres de déplacements, de corps, de matériaux et de micromouvements. Elle inclut également la réception d’un spectateur-acteur qui participe à la « performance » par la mobilité de son regard extérieur et par le mode d’éclairage qu’il choisit. Rodin pense-t-il à Loïe Fuller, l’une des grandes danseuses qu’il fréquenta ? Dès 1892, revêtue de dizaines de mètres de tissu blanc qu’elle fait tournoyer sur les scènes parisiennes, elle invente une scénographie où l’éclairage électrique devient un élément esthétique essentiel. Des machinistes, placés à différents endroits de la salle, dirigent sur elle la lumière d’un projecteur qu’ils tiennent de la main gauche, pendant que de la droite, ils font tourner un disque de verre divisé en secteurs de couleurs variées, démultipliant ainsi son image à l’infini 10.

Nous verrons ainsi comment La Danse de Çiva présuppose une mise en scène inventée par Rodin, comme si ce bronze devenait un modèle, non plus à reproduire en tant que sculpture, mais à mettre en mouvement dans une écriture poétique. Le lecteur s’y laisse prendre, tant la mobilité suggérée par les mots efface la vision figée en une myriade d’images de ce dieu de la danse cosmique. Il va jusqu’à oublier la série de photographies qui morcellent son corps en se concentrant sur un pied, une main ou sur un détail du visage. Rodin lui-même se plaira à mélanger dans ses descriptions les profils de ces statues indiennes. Pour compenser cette double immobilité d’une posture dans le bronze et sur le papier, Rodin élabore dans son écriture une conception poétique originale du rythme, voyant dans ce corps sculpté un instant privilégié où s’affrontent des forces multiples. Çiva en devient le modèle. De plus, nous retrouverons dans un certain nombre des dessins de Rodin des attitudes dansées analogues à celles que le Nāṭya-śāstra, traité millénaire et majeur sur le théâtre et la danse de l’Inde, répertorie dans ses karaṇa, poses qui ont aussi inspiré les danses du Cambodge et de Java 11.

Un groupe de jeunes chercheurs et artistes du laboratoire « Scènes et savoirs » de Paris 8 formés en Inde aux théâtres dansés – kūtiyāttam, bharata-nāṭyam et odissi – présente dans cet ouvrage une étude sur cette prose poétique d’Auguste Rodin, à partir de sa transposition dans le langage non verbal de leur art. Pourquoi s’intéresser, un siècle plus tard, au Rodin de La Danse de Çiva, après un renouveau postcolonialiste de ces arts de la scène qui a été inséparable d’un phénomène complexe de transculturation ? Quels sont les enjeux esthétiques, linguistiques, politiques et transculturels d’une traduction de ce texte de Rodin dans plusieurs langues indiennes et de son adaptation scénique en France et en Inde ?

Actuellement, quelles formes prennent la réception de ce texte par les artistes, les chercheurs et les publics à la fois français et indiens ? Sachant que les acteurs-danseurs indiens traduisent un texte en le transposant dans les gestuelles savantes (mudrā et hasta) qui alternent sans cesse des mouvements rythmiques de la danse avec des poses sculpturales, en quoi ce langage non verbal contribue-t-il à la compréhension du texte de Rodin ? Ces jeux inter- et intra-sémiotiques d’une traduction à la fois poétique et artistique de La Danse de Çiva proposent-ils une forme particulière de résistance à une langue dominante ou à un modèle ethnocentriste ? Peuvent-ils contribuer à enrichir ou à transformer certains éléments des langages savants propres à l’artiste indien contemporain, dans la mesure où certains mots choisis par Rodin pour décrire le Çiva sont pratiquement intraduisibles ? Peut-on parler d’actualité des interfaces entre les catégories artistiques – sculpture, poésie, danse, théâtre, musique, photographie, architecture – suggérées par ce texte de Rodin ? Grâce à cette importance particulière qu’il donne à la fin de sa vie aux relations entre ces différents arts, nous verrons comment l’écriture poétique lui permet de relier la sculpture et la danse de façon à ce que jamais l’une n’illustre l’autre, ni l’occulte et encore moins ne risque de l’effacer.

Rodin a cherché à comprendre la signification essentielle du jeu rythmique entre équilibres/déséquilibres/points de tension caractérisant cette posture de danse du Çiva sans s’attacher à ses ornements symboliques et mythologiques. Présente-t-elle des résonances avec certaines de ses œuvres lorsqu’il dessine ou sculpte des successions de formes acrobatiques en suggérant en même temps leur inachèvement ou leur disparition ? Que nous apprend ce texte sur la manière dont Rodin cultive à la fois la mémoire de l’antique et le désir d’un événement original et éphémère ? Dans cette rencontre inédite entre la sculpture antique, la danse de l’Inde et leur mise en scène imaginaire par le langage poétique, Rodin invite le lecteur contemporain que nous sommes à la fois à un regard nouveau sur son œuvre et à un regard autre sur ces différents arts. Il nous transmet dans ce texte une alliance originale entre interprétation et invention, reconstruction du passé et agencement de nouvelles figures.

Le premier exemple de mise en scène du texte de Rodin, qui a été fait en Inde pour l’occasion et à l’université Kalamandalam du Kerala, fait l’objet de l’article écrit par Viviane Sotier-Dardeau qui y séjourne régulièrement : elle nous présente une création chorégraphique et théâtrale en kūtiyāttam. À partir de la traduction anglaise du texte de Rodin et de l’aide précieuse de Kalamandalam Sajith, percussionniste de kūtiyāttam, quelques phrases et quelques images poétiques suffirent au maître Kalamandalam Shylaja pour élaborer une chorégraphie mêlant la vie du sculpteur et sa vision occidentale du naṭarāja. Le kūtiyāttam étant un théâtre joué également en sanskrit, une traduction de certaines phrases de Rodin a été faite dans cette langue afin de les psalmodier sur des mélodies précises. Sri Sundaresan, docteur en langue sanskrite, a contribué au processus de création. Pour le spectacle Shiva Rodin, il composa en sanskrit deux quatrains inspirés du texte original d’Auguste Rodin. Ces vers appelés des śloka sont parlés-chantés au cours du spectacle par Viviane Sotier-Dardeau jouant le personnage du sculpteur lorsqu’il travaille avec ses modèles danseurs.

Puis Nancy Boissel-Cormier, qui vit à Chennai, ouvre un dialogue entre le texte de Rodin et son maître de bharata-nāṭyam Kalaimamani Kuttalam M. Selvam, l’un des derniers héritiers de la lignée des natuvānār du style Pandanallur. Les mots de Rodin sont traduits en Inde et interprétés, au-delà de la description de cette sculpture, en tant qu’ode à la symbolique intrinsèque du dieu Çiva. Comme le sculpteur qui a façonné ce bronze et Kalaimamani Kuttalam M. Selvam se retrouvent autour de symboles universels le temps d’une danse, dont sont décrites dans l’article les trois étapes du processus de création : la traduction du texte en tamoul, sa mise en musique et la chorégraphie dans le style bharata-nāṭyam. Ainsi, ce texte inspira récemment en Inde une pièce dansée originale qui traduit le dialogue de deux « sculpteurs » de mots à sept siècles d’écart, à travers la représentation du naṭarāja, le dieu de la danse.

L’article de Laurence Le Bail Simon analyse la mise en scène de plusieurs extraits du texte de Rodin dans le style odissi, théâtre dansé de l’Orissa, au Nord-Est de l’Inde. La relation étroite entre verbe, danse et sculpture incite à penser la relation entre forme, idée et mouvement, tandis que les dé-contextualisations et re-contextualisations successives mettent en question l’efficacité de l’œuvre plastique hors de son contexte esthétique natif. L’analyse de la lecture de Rodin et du processus de création chorégraphique met en évidence une éloquence plastique certaine, mais révèle aussi ses limites. Se dessine alors un partage possible entre un travail propre à chaque culture et une éloquence poétique fondée sur l’expérience sensible commune, et sur la capacité de l’art – transcendant la diversité de ses catégories – à saisir le mouvement du désir qui fait signe, à le restituer comme élan, dans sa temporalité spécifique : durée à la fois ouverte et rassemblée d’un présent toujours renouvelé dans l’élan que l’œuvre perpétue.

Le texte intégral de Rodin suit cette introduction : c’est sa seconde réédition, la première ayant eu lieu en 1998. À la fin de ce livre, il est mis en résonance avec un autre texte poétique, « Conversation entre le Dieu de la danse et le poète », écrit pour l’occasion par le poète Philippe Tancelin. À notre étude sur les sources qui ont inspiré Rodin s’ajoutent deux regards indiens sur la figure du Çiva naṭarāja contemplée par Rodin : celui de R. Balasubramanian, conservateur au musée gouvernemental de Chennai, où les deux bronzes ayant inspiré Rodin sont toujours exposés, puis celui de H. S. Shiva Prakash, poète, dramaturge et professeur en esthétique à l’université JNU de New Delhi.

Bénédicte Garnier, responsable scientifique de la collection d’antiques de Rodin, relate la passion de Rodin pour un autre genre de sculptures antiques influencées par l’Inde, celles de l’Asie du Sud-Est. Il s’agit de l’art du Cambodge, mais aussi de l’art de l’Indonésie, qu’il découvrit à l’Exposition universelle de 1900, dans le Pavillon des Indes néerlandaises, avec les moulages des sculptures du temple de Borobudur. Passionné et collectionneur, le sculpteur hérita de cinq de ces moulages représentant les cinq Bouddhas en méditation dont il orna sa maison, la villa des Brillants à Meudon. Le Bouddha amitābha, posé en exergue dans le jardin, focalisa tous les regards. Cette image fut réinterprétée par l’artiste et par ses contemporains, et symbolisa son aspiration au recueillement et sa quête de plénitude. Objet d’expérimentation, parmi les antiques grecs et romains, la figure de Bouddha participa à la recherche de l’artiste sur la simplification de formes, lui dévoilant les secrets de sa vivante immobilité.

Cet ouvrage constitue les actes de la journée d’études du 17 octobre 2012 qui a eu lieu au musée Rodin, co-organisée par l’université Paris 8 (EA 1573 « Scènes et savoirs ») et par le musée ; il rassemble aussi certains éléments de la création Shiva Rodin, mise en scène du texte d’Auguste Rodin La Danse de Çiva réalisée par Katia Légeret, présentée quelques jours plus tard au théâtre parisien de la Reine Blanche.

notes

1. Ayant participé à une exploration en Inde des grottes d’Ajanta, Victor Goloubeff entreprend une carrière comme membre de l’École française d’Extrême-Orient après s’être fait naturaliser français. Il sympathise avec Rodin, qui réalise entre 1905 et 1906 un buste en marbre de sa femme.

2. En sanskrit, la première lettre du mot Çiva se transcrit avec un « s » comprenant un signe diacritique placé au-dessus – un accent aigu – et elle se prononce comme le « ch » en français. La transcription se fait avec un « ç » ou plus communément avec un « sh ». Nous avons gardé dans ce texte le choix de transcription du texte de Rodin, qui est aussi celui de la revue Ars Asiatica III.

3. Ars Asiatica III. Études et documents publiés sous la direction de Victor Goloubeff. Sculptures çivaïtes par Auguste Rodin, Ananda Coomaraswamy, E. B. Havell et V. Goloubeff, Bruxelles/Paris, Librairie nationale d’art et d’histoire/Gérard Van Oest et Cie, 1921. Dans son avant-propos, Victor Goloubeff précise qu’à partir du présent volume, la collection Ars Asiatica est publiée sous le patronage de l’École française d’Extrême-Orient dont le siège de la rédaction est au musée Guimet. Il indique que Claude Maître, directeur de cette école, s’est chargé pendant l’absence de Victor Goloubeff « de relire les épreuves et de suivre l’impression du volume ». Ce troisième volume a été tiré en héliotypie par Léon Marotte à Paris et en quinze exemplaires de grand luxe, le texte et les planches sur papier Impérial du Japon. Sur la couverture cartonnée marron, le titre est imprimé en lettres dorées, ainsi qu’un dessin simplifié de la sculpture en bronze du dieu Çiva naṭarāja. Outre l’exemplaire conservé au musée Rodin, il en existe à Paris trois autres, au musée Guimet, à la bibliothèque centrale du Louvre et à celle du musée d’Orsay (n° inv. 14330). Le fond photographique du musée Guimet possède 33 négatifs 24 x 30 de bronzes du Çiva naṭarāja, qui ont été vendus à la Maison Van Oest puis rachetés par le musée Guimet entre 1920 et 1934. Bien que les documents manquent à ce sujet, il est vraisemblable que Victor Goloubeff soit le photographe de ces bronzes et de ceux de la revue Ars Asiatica de mars 1921. Le nombre très important de clichés de grand format, pris sur les principaux sites archéologiques de l’Inde et de Java où il voyagea – et qu’il déposa au musée Guimet –, constitua le premier fonds homogène des archives photographiques de ce musée.

4. Ce texte a été réédité pour la première fois en 1998 dans un ouvrage comprenant d’autres écrits du même auteur : Auguste Rodin, Éclairs de pensée, écrits et entretiens, Paris, Olbia, 1998, p. 73-79. Mais les clichés photographiques ayant inspiré ce texte d’Auguste Rodin et parus dans Ars Asiatica III n’ont pas été réédités dans cette publication, ni dans sa réédition en décembre 2008 aux éditions Sandre.

À l’occasion d’une exposition sur les bronzes de la dynastie Chola organisée à Londres par la Royal Academy du 11 novembre 2006 au 25 février 2007, le catalogue de l’exposition a publié la photographie du Çiva naṭarāja de Velangani présente dans la revue Ars Asiatica III ainsi que la traduction en anglais du texte La Danse de Çiva d’Auguste Rodin.

5. Rodin et les danseuses cambodgiennes, Paris, musée Rodin, 2006, p. 61. Cet ouvrage collectif a été édité à l’occasion de l’exposition « Rodin et les danseuses cambodgiennes. Sa dernière passion » qui a eu lieu au musée Rodin du 16 juin au 17 septembre 2006. Le commissaire de l’exposition était Jacques Vilain, conservateur général du patrimoine.

6. Lettre à Rainer Maria Rilke du 8 novembre 1907, dans Alain Beausire, Hélène Pinet, Florence Cadouot et Frédérique Vincent (dir.), Correspondance de Rodin – 1860-1917, Paris, musée Rodin, 1985-1992, vol. I-IV.

7. « Sa gestuelle est l’univers, sa parole tout ce qui se profère/Sa parure, la lune et les étoiles./Hommage à Çiva, le sâttvique ». Appris par cœur par tous les acteurs-danseurs indiens, ce poème, antérieur au vie siècle, est tiré de Abhinaya-darpana de Nandikeshvara. La première traduction en anglais de cet ouvrage a été réalisée par Ananda Coomaraswamy en 1917, sous le titre The Mirror of Gesture, Cambridge, Harward University Press.

8. Auguste Rodin, Éclairs de pensée, écrits et entretiens, op. cit., p. 57 et Auguste Rodin, L’Art, entretiens réunis par Paul Gsell, Paris, Grasset, « Les Cahiers Rouges », 1911, p. 41.

9. Auguste Rodin, L’Art, entretiens réunis par Paul Gsell, op. cit., p. 57 et 58, puis p. 50 et 51. Malgré cette critique énoncée sur le plan théorique, Rodin a été novateur, parmi les sculpteurs, dans son utilisation très variée de la photographie : en tant que modèle pour réaliser une gravure, un dessin, un croquis documentaire ou encore un aide-mémoire pour corriger une sculpture. Sur la majorité des clichés réalisés par Eugène Druet, il faisait figurer sa signature à côté de celle du photographe, puisqu’il participait activement aux prises de vues sur son œuvre. Il demandait à Jacques-Ernest Bulloz de photographier ses sculptures sous un grand nombre d’angles pour que le spectateur ait l’impression de se promener autour d’elle et d’en faire le tour : à ce sujet, consulter l’ouvrage d’Hélène Pinet, Rodin sculpteur et les photographes de son temps, Paris, Philippe Sers, 1985.

10. Giovanni Lista, Loïe Fuller. Danseuse de la Belle Époque, Paris, Stock, 1994, p. 154-160. La forme humaine est effacée par les voiles de ce corps lumineux tandis que sa dimension organique et physique est transcendée dans une expérience visuelle onirique, le public voyant se succéder fleurs, flammes ou papillons. Contrairement à Rodin qui ne parvint à sculpter cette artiste alors admirée par le peintre Henri de Toulouse-Lautrec et le poète Mallarmé, Pierre Roche réalisa plusieurs œuvres d’elle dès 1894 et en 1900, dont une grande statue pour le théâtre Loïe Fuller, construit par Henri Sauvage, à l’occasion de l’Exposition universelle de Paris.

11. Au Cambodge, dans les temples çivaïtes du xe au xiie siècle, des poses dansantes de Çiva sont sculptées par exemple aux frontons de Vat Ek et de Vat Baset. La tradition javanaise comprend également ce vocabulaire indien : cf. Alessandra Iyer, « Nrittakaraṇa-s in ancient Java », dans Lyne Bansat-Boudon (dir.), Théâtres indiens, Paris, EHESS, 1998, p. 137-153.